L’Histoire du domaine bâti des institutions internationales à Genève

Par Joëlle Kuntz*

Introduction

C’était une gloire pour Genève, en 1920, d’être choisie comme siège de la Société des Nations, suite à la Première Guerre mondiale. Mais il a vite fallu s’organiser. Loger les «internationaux », leur fournir des places de bureau, des appartements pour leurs familles et des écoles pour leurs enfants. C’est ce chantier de près de cent ans que nous racontons ici. Nous présentons dans une suite d’articles les principales réalisations architecturales de l’espace désormais baptisé Jardin des Nations. Nous examinerons les défis et problèmes posés aux bâtisseurs, et les solutions trouvées. Nous verrons comment ont évolué les perceptions architecturales au cours du siècle, du classicisme au modernisme jusqu’à l’éclectisme qui caractérise la période présente.

C’était une gloire pour Genève, en 1920, d’être choisie comme siège de la Société des Nations, suite à la Première Guerre mondiale. Mais il a vite fallu s’organiser. Loger les «internationaux », leur fournir des places de bureau, des appartements pour leurs familles et des écoles pour leurs enfants. C’est ce chantier de près de cent ans que nous racontons ici. Nous présentons dans une suite d’articles les principales réalisations architecturales de l’espace désormais baptisé Jardin des Nations. Nous examinerons les défis et problèmes posés aux bâtisseurs, et les solutions trouvées. Nous verrons comment ont évolué les perceptions architecturales au cours du siècle, du classicisme au modernisme jusqu’à l’éclectisme qui caractérise la période présente.

Le domaine construit des organisations internationales est tributaire des grands mouvements d’architecture du XXe siècle. Il n’a pas innové sauf si, comme dit Le Corbusier, la tradition est l’accumulation des innovations. Les formes, matériaux et techniques lui ont été donnés par ce qui se faisait ailleurs en Europe et aux Etats-Unis. Son caractère particulier provient du dialogue compliqué et subtil entre, d’une part une Genève locale à la fois désireuse de plaire et réticente à laisser faire, et d’autre part des organisations internationales liées à l’accord de leurs membres.

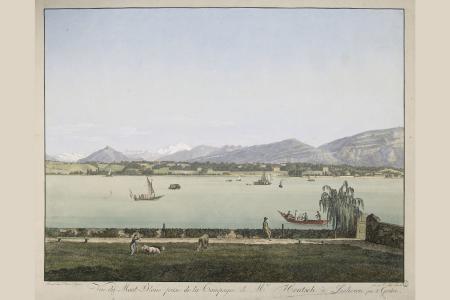

Toute accueillante qu’elle fut, la ville hôte a imposé une sensibilité esthétique qui interdisait les extravagances de hauteur ou de style. En mètres carrés, la grandeur n’a été bienvenue que couchée. La cathédrale, seule, avait un droit d’élévation. On eût insulté le Mont-Blanc en lui opposant une forêt de gratte-ciel. La contrainte, non écrite, a dérangé les architectes plus que les commanditaires, unis aux Genevois pour la jouissance d’un site intouché, grandiose, à la hauteur de leurs idéaux.

Entre Genève et ses hôtes, la négociation a porté sur les surfaces concédées, toujours insuffisantes, sur la répartition des coûts des constructions, prévus et imprévus, sur les conditions d’accueil de leurs usagers. Des institutions internationales redevables devant leurs membres répartis dans le monde entier demandaient satisfaction à des institutions politiques genevoises et suisses redevables devant leurs électeurs locaux. Deux logiques politiques et administratives se sont côtoyées, dans l’entente la plupart du temps, dans le conflit parfois, et jusqu’au chantage dans de rares cas, quand telle ou telle organisation mécontente menaçait de s’en aller. C’est arrivé plusieurs fois.

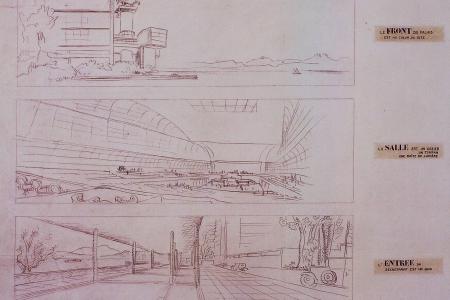

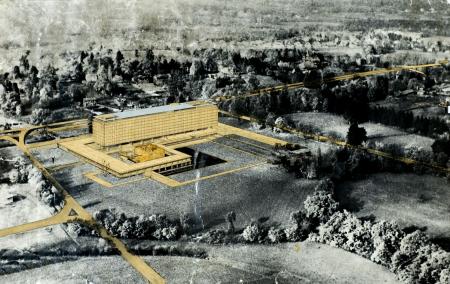

L’expérience de cette cohabitation architecturale se lit en quatre séquences : les années 1922-26, qui voient arriver l’immeuble de bureaux du BIT dans le paysage de la belle Genève romantique du siècle précédent ; les années 1927-1937, habitées par l’immense polémique entre architectes modernistes et architectes classiques à propos de la construction du Palais des Nations ; les années 1950-1965 avec la victoire définitive du modernisme représentée par le bâtiment de l’OMS de Jean Tschumi ; le tournant du XXIe siècle et l’arrivée d’un éclectisme libéré des écoles ou courants, un permis de faire comme on veut pourvu que la valeur et le sens y soient. Le bâtiment de l’OMM en est le premier exemple.

Nous présenterons une quinzaine de bâtiments les plus importants parmi les centaines qui abritent les organisations internationales, les organisations non-gouvernementales et les missions diplomatiques. Ils marquent l’évolution de l’art architectural dans un quartier international longtemps en marge de Genève mais désormais dedans, pleinement.

Leur histoire est celle de tous les consentements politiques et techniques qu’il a fallu réunir pour que les internationaux se sentent bien à Genève au point de n’en plus vouloir partir et que les Genevois ne puissent plus s’imaginer sans eux.

* Journaliste, chroniqueuse au Temps, et auteur. Elle a notamment publié Genève, histoire d’une vocation internationale (Zoé, 2010) et L’histoire suisse en un clin d’œil, (Zoé, 2006).

En savoir plusChapitre 1: La Belle Genève en partage

En savoir plusChapitre 1: La Belle Genève en partage En savoir plusChapitre 2: Le Palais Wilson, la mémoire de Genève et son otage

En savoir plusChapitre 2: Le Palais Wilson, la mémoire de Genève et son otage En savoir plusChapitre 3: Le Centre William Rappard: le point de vue de l’arbre

En savoir plusChapitre 3: Le Centre William Rappard: le point de vue de l’arbre En savoir plusChapitre 4: Les concours d’architecture: une école du possible dans la cité de la paix

En savoir plusChapitre 4: Les concours d’architecture: une école du possible dans la cité de la paix En savoir plusChapitre 5: Le Palais des Nations: pour la paix, un "monument"

En savoir plusChapitre 5: Le Palais des Nations: pour la paix, un "monument" En savoir plusChapitre 6: La Place des Nations ou la quête du sens

En savoir plusChapitre 6: La Place des Nations ou la quête du sens En savoir plusChapitre 7: L’UIT, depuis 1865 "l’élément vertical"

En savoir plusChapitre 7: L’UIT, depuis 1865 "l’élément vertical" En savoir plusChapitre 8: L’OMS, le joyau des années soixante

En savoir plusChapitre 8: L’OMS, le joyau des années soixante En savoir plusChapitre 9: L'Organisation Internationale du Travail: Le clocher de la Genève internationale

En savoir plusChapitre 9: L'Organisation Internationale du Travail: Le clocher de la Genève internationale En savoir plusChapitre 10: Le CICR: une architecture de l'urgence

En savoir plusChapitre 10: Le CICR: une architecture de l'urgence En savoir plusChapitre 11: L'OMPI: les moments de la création architecturale de notre temps

En savoir plusChapitre 11: L'OMPI: les moments de la création architecturale de notre temps En savoir plusChapitre 12: L’Organisation météorologique mondiale. C’est dans l’air!

En savoir plusChapitre 12: L’Organisation météorologique mondiale. C’est dans l’air! En savoir plusChapitre 13: La Maison de la paix. L’art d’arrondir les angles

En savoir plusChapitre 13: La Maison de la paix. L’art d’arrondir les angles En savoir plusChapitre 14: Le CERN. La maison des bosons

En savoir plusChapitre 14: Le CERN. La maison des bosons En savoir plusConclusion. Genève au siècle des bureaux

En savoir plusConclusion. Genève au siècle des bureaux